Orchideen üben seit Jahrhunderten eine große Faszination auf Pflanzenliebhaber aus. Einige Arten scheinen sich mühelos an das Leben in Innenräumen anzupassen, während andere hartnäckig an ihrer wilden Natur festhalten. Dies wirft eine faszinierende Frage auf: Wie weit kann man eine pflanze tatsächlich 'zähmen'? Und wo liegt die Grenze zwischen natürlicher Anpassung und menschlicher Manipulation?

Die ersten Schritte zur Domestizierung

Die Domestizierung von Pflanzen begann vor Tausenden von Jahren, als der Mensch mit der selektiven Züchtung auf der Grundlage von Merkmalen wie Wachstumsrate, Fruchtbarkeit und Aussehen begann. Bei Orchideen kam diese Entwicklung relativ spät, vor allem weil viele Arten komplexe Wachstumsbedingungen benötigen. Dennoch gibt es heute einige Orchideen, die so gut an die Kulturbedingungen angepasst sind, dass sie sogar auf der Fensterbank blühen können, weit weg von ihrem ursprünglichen Lebensraum.

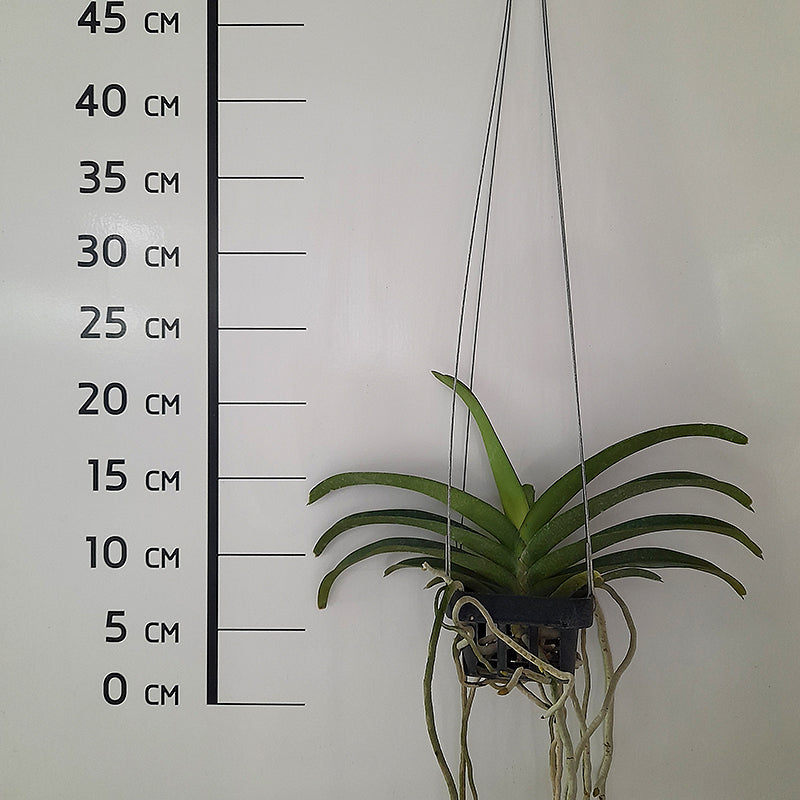

Ein gutes Beispiel dafür ist die Phalaenopsis, sogenannte Schmetterlingsorchidee. Durch generationenlange Selektion und Kreuzung kann diese Art heute auch weniger ideale Bedingungen wie trockenere Luft und schwankende Temperaturen vertragen. Die Phalaenopsis ist damit eine der ersten Orchideen, die wirklich als domestiziert bezeichnet werden kann.

Hartnäckige Überlebende: die Grenzen der Züchtung

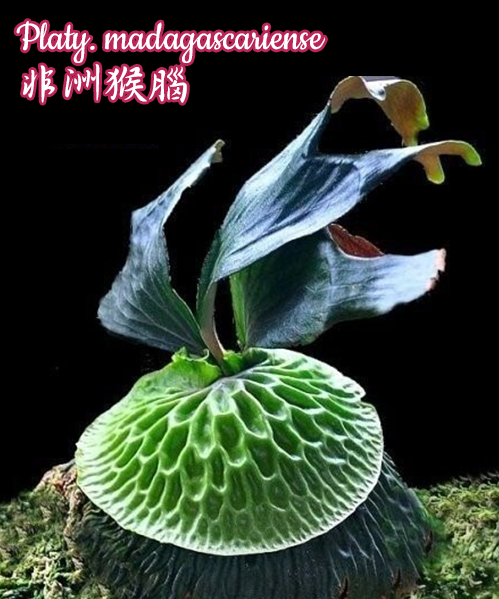

Doch nicht alle Orchideen geben so leicht auf. Einige Arten, wie Dracula, Masdevallia oder bestimmte Paphiopedilum-Arten, halten sich stark an ihre spezifischen Anforderungen. Sie benötigen zum Beispiel eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, sehr kühle Temperaturen oder ein ausgewogenes Verhältnis von Schatten und Luftbewegung. Wenn diese Bedingungen nicht genau stimmen, verkümmern sie, egal wie sorgfältig sie gepflegt werden.

Diese Hartnäckigkeit zeigt, dass die Domestizierung kein natürlicher Prozess ist. Biologische Komplexität, ökologische Abhängigkeiten und genetische Grenzen spielen eine Rolle dabei, wie weit eine pflanze nach den Wünschen des Menschen "geformt" werden kann.

Domestizierung versus Manipulation

Hier stellt sich eine wichtige ethische Frage: Wann wird die Zucht zur Manipulation?

Bei vielen kommerziellen Orchideen wird heute mehr als nur selektive Zucht betrieben. Durch Gewebekultur, Mutagenese oder sogar genetische Veränderung wird aktiv in das Erbgut eingegriffen. So entstehen zum Beispiel Miniatursorten, besonders kräftige Blüten oder Sorten mit ungewöhnlichen Farbmustern.

Diese Techniken haben zwar das Angebot stark bereichert, aber es stellt sich auch die Frage: Bleiben wir noch innerhalb der natürlichen Grenzen der Art, oder schaffen wir etwas grundlegend Neues? Und was verlieren wir dabei an genetischer Vielfalt und natürlicher Widerstandsfähigkeit?

Was wir lernen können

Orchideen machen deutlich, dass die Domestizierung kein linearer oder unbegrenzter Prozess ist. Einige Arten passen sich langsam an, andere bleiben ihren Ursprüngen treu. Und manchmal sind die Grenzen nicht nur biologischer, sondern auch ethischer Natur: Wie weit sind wir wirklich bereit, das Leben an unsere Vorlieben "anzupassen"?

Die Orchidee lehrt uns also nicht nur etwas über Pflanzen, sondern auch über uns selbst: über unser Streben nach Schönheit, Kontrolle und Perfektion. Und sie lehrt uns etwas über den Respekt, den die wilde Natur selbst in unserer am stärksten kontrollierten Umgebung manchmal noch verdient.